Suite et fin...

Politique et boulitique

Il faut dire qu’en réalité, Bennabi a toujours nourri un scepticisme envers les politiques, même si dans ses écrits, on a le sentiment qu’il appelle de ses vœux l’avènement d’un pouvoir politique capable de donner chair à ses idées. Les ambitieux (les za’îm) qu’il a côtoyés et connus dans l’Algérie coloniale, puis en Egypte et en Algérie après de le recouvrement de l’indépendance, lui ont donné un spectacle écœurant de trahison, d’opportunisme et d’incompétence.

On voit à travers certains de ses jugements que la politique donne souvent dans la boulitique, c'est-à-dire dans un pouvoir sans grande ambition, dans un Etat qui n’a pas d’autre raison d’être que de nourrir ses détenteurs, d’assurer leur jouissance personnelle.

Même quand ils sont sincères et dévoués au service de leur pays, les politiques doivent savoir qu’il ne suffit pas d’être musulman, sunnite ou chiite, pour être du même coup capable de connaître des intérêts des musulmans, sunnites ou chiites.

L’art politique exige des compétences que la seule adhésion à un rite musulman ne garantit pas.

On ne peut pas dire que Bennabi, à l’instar de beaucoup d’agitateurs et militants musulmans de son temps, ait surévalué le rôle et la fonction du pouvoir politique dans l’édification d’une civilisation ; le « bon » pouvoir politique est lui-même un moyen, un effet, une conséquence de la civilisation. Il ne peut pas l’engendrer.

Sans une vision des choses claires, c’est à dire en fin de compte, sans la vision que lui-même propose, Bennabi ne voit pas comment un pouvoir musulman pourrait arriver à quelque fin noble.

Nous croyions avoir affaire à un idéologue, à un homme d’action. Aujourd’hui, nous voyons bien qu’il était un homme de science, qui souffrait certes de l’état de sa société, mais qui ne cherchait nullement pas à nous faire accroire qu’il avait la recette de la civilisation. Il n’était pas un homme à penser comme les communistes, dont l’échec fut cuisant, qu’il suffit de croire au communisme pour savoir agir dans le sens de l’intérêt de la classe ouvrière.

En fait, l’état de la société musulmane où n’importe quel musulman pourrait diriger la Oumma (comme la simple ménagère dont Lénine disait qu’elle pourrait diriger l’Etat communiste) est celui où l’ambiance nouvelle créée par la civilisation rend évidentes certaines choses. Il s’agit d’une métaphore pour dire que lorsqu’une société est lancée, elle n’a plus besoin d’experts pour savoir comment s’orienter. Elle le fait d’instinct, guidée par l’énergie cinétique qu’elle a reçue lors de la première impulsion.

Comme dit le poète, personne ne se perd quand la voie est droite, toute tracée.

Bennabi souhaitait quelque chose de plus grand qu’un simple pouvoir politique : il recherchait l’ambiance d’une civilisation, au sens les plus forts des deux mots ambiance et civilisation.

Mais ses remarques et observations subtiles donnaient l’espérance, et laissaient entrevoir que l’avènement de l’islam prophétique n’était pas loin, que son temps se rapprochait.

A propos de la création du Pakistan, Bennabi était d’avis que si le Pakistan a gagné son indépendance, l’islam a en revanche perdu l’Inde !

Cette phrase illustre à elle-même le sens de l’ambition « politique » aux yeux de Bennabi : le but du pouvoir n’est pas d’acquérir des « frontières sûres et reconnues», mais de fournir des motivations pour la vie selon le Prophète, quitte à éliminer les frontières.

Bennabi évite le travers du nationalisme qui a aggravé le retard des musulmans.

On peut affirmer aujourd’hui la même phrase à propos de l’Algérie : « Nous avons gagné notre indépendance, mais nous avons perdu la France ! ».

Le pouvoir ne peut donner de résultats qu’en proportion de ce qu’il a en idées au départ.

Ailleurs, Bennabi écrit cette pensée sublime :

« Les musulmans n’ont pas besoin d’un Etat pour dominer le monde, mais d’une conscience pour participer au drame de ce monde.. »

Imaginons que Bennabi écrit cela à un moment où pourtant, il rêve d’un état islamique, comme le ferait n’importe quel musulman encore sous le joug du colonialisme !

L’homme ne peut rien faire de positif s’il ne sait pas avec clarté quel est son but, s’il n’a pas défini avec précision le rôle qu’il se propose de jouer une fois entré sur scène.

Ainsi, malgré tout, il ne perd jamais la lucidité du véritable croyant : nous ne sommes pas là pour conquérir des terres, pour soumettre des hommes, mais pour élever la Parole d’Allah par nos actes, pour faire connaître le message prophétique. Rien de plus, rien de moins.

L’islam, vérité travaillante

Pendant que les musulmans cherchent leur voie, le monde n’attend pas, et surtout l’islam n’attend pas. Ce dernier progresse au point que des musulmans occidentaux sont en train de fonder les véritables bases d’un nouveau départ, bases que les musulmans historiques embrouillés n’ont pas réussi à entrevoir.

A vrai dire, s’ils veulent être sincères, les hommes politiques musulmans devraient s’abstenir de parler au nom de l’islam, et se contenter d’agir en bien pour leur peuple, car la société n’attend pas d’eux qu’ils fassent des prônes religieux, mais qu’ils obtiennent des résultats sur les plans économiques et sociaux.

C’est aux intellectuels de s’occuper des questions métaphysiques.

L’ijtihâd doit désormais être pris dans le sens de l’effort intellectuel de façon générale. Une société doit savoir penser de façon juste, utile et efficace. De même l’individu musulman a le devoir de s’efforcer de comprendre sa foi, et de l’approfondir de façon à ne plus douter dans les épreuves auxquelles chacun sera un jour ou l’autre soumis.

Bennabi n’accorde pas une importance démesurée aux interprétations particulières de l’islam, surtout juridiques, ayant vu le jour au cours de l’histoire (mazhab), interprétations qui sont le résultat de l’effort de pensée (Ijtihâd).

L’ijtihad a pour fonction de pallier les ambigüités et insuffisances des sources, le manque de clarté, c'est-à-dire en un mot et pour faire court, de remédier à l’absence du Prophète et de son représentant légal attitré.

Cet effort de pensée est par conséquent justifié dans une large mesure, et même nécessaire intellectuellement en tant qu’il est la part de l’homme dans la mise en œuvre des commandements divins.

Mais il est forcément limité, car, effort individuel, il n’engage que son auteur. Il n’y a rien dans les textes scripturaires qui obligent les musulmans à suivre tel ou tel autre point de vue particulier sur telle ou telle question.

L’ijtihâd au sens restreint du mot concerne les questions des applications juridiques de la Sharia. Mais ce sens peut être élargi à toutes les questions que soulève la foi, questions philosophiques et métaphysiques et spirituelles.

Le mot fiqh (compréhension) qui désigne techniquement le domaine juridique de l’islam, doit voir son sens élargi au domaine de la recherche musulmane et désigner forcément le champ où s’exerce la liberté de l’esprit en islam. Sans aller jusqu’à considérer sa production comme l’équivalent de l’enseignement du Prophète. Seule la parole de ce dernier fait loi.

Il est par conséquent indispensable que les fuqaha (il en existe très peu d’authentiques) fassent preuve de modestie et cessent de se prendre pour les sauveurs, les hommes providentiels de l’islam, comme le font certains hommes politiques.

Pour Bennabi en tout cas, l’islam ne saurait se définir par rapport à une interprétation particulière. L’islam, c’est ce qu’a enseigné le Prophète.

On ne remplace pas le Prophète.

La doctrine du gouvernement du faqîh (wilâyat al-faqîh) a largement besoin d’être approfondie, sinon, elle demeurerait une contradiction dans les termes. Un faqih ne peut régir les affaires des musulmans que dans le domaine de sa compétence. Le faqîh n’a pas à entraver la liberté des musulmans par des jugements expéditifs contre des idées et des phénomènes qu’il n’est pas en mesure de comprendre.

Un juriste spécialisé dans l’héritage peut en être considéré comme un expert, mais ne peut prétendre avoir la compétence pour réfuter une opinion philosophique, par exemple.

Pour reprendre une sagesse de Rûmî, il s’agit d’apprendre le fiqh de Dieu, pas celui des juristes.

Quand bien même toutes les républiques sur terre deviendraient des républiques islamiques, cela ne dispenserait jamais l’individu musulman de faire son effort personnel pour devenir un véritable musulman, car ce n’est que par cet effort qu’il méritera la qualité de musulman.

Qu’est-ce que la Civilisation ?

A travers sa définition universelle et objective de la civilisation, Bennabi a donné le critère objectif et mesurable du renouveau.

Cette définition pêche par excès de rigueur. Elle semble ne pas indiquer les voies et moyens de la réalisation de la renaissance, et se contenter de le mesurer.

« La civilisation est l’ensemble des conditions morales et matérielles qui permettent à une société d’assurer à chacun de ses individus toutes les conditions nécessaires à son développement »

Cette définition ne se réfère ni au fiqh ni à la philosophie, ni à l’islam en tant que religion d’une communauté particulière. Elle définit de façon dynamique et mesurable un état de développement de la société.

Bennabi doit certainement beaucoup à ses lectures des seuls textes dont pouvaient disposer tous les intellectuels musulmans francophones, c'est-à-dire l’œuvre des orientalistes qui ont sans le vouloir contribué largement à faire connaître les textes fondamentaux de la civilisation musulmane dans des éditions savantes et minutieuses qui tranchent aussi bien par leur richesse et leur diversité avec les éditions et lithographies souvent fautives et inesthétiques effectuées dans les pays arabes.

Cette définition finale de la civilisation, Bennabi la doit sûrement, dans ses prémisses, à un auteur comme Maurice Delafosse, auteur de récits de voyages dans l’Afrique noire. Dans un livre consacré au Soudan français, cet écrivain écrit en introduction :

« Si par civilisation, on entend l’état de culture sociale, morale et matérielle, auquel sont arrivées les grandes nations de l’Europe et de l’Amérique, il est bien certain que l’on est forcé de considérer les indigènes du Soudan comme ne faisant pas partie de ce que l’on appelle communément le « monde civilisé ». Mais si l’on attribue au mot « « civilisation » son sens véritable, c'est-à-dire si l’on entend par ce mot l’état actuel de culture de n’importe quelle société ou nation, si, en d’autres termes, on parle de « civilisations » et non de « La Civilisation » —la nôtre—, on est bien obligé d’admettre que, pour avoir une culture et un état social fort différents des nôtres, les habitants du Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations, qui valent la peine d’être étudiées et décrites… » (Emile Larose, Paris, 1912)

Cet auteur a noté la différence entre ce qui relève de l’ethnographie ou de l’anthropologie générale, pour qui toute forme organisée de société est une civilisation, quel qu’en soit le niveau d’organisation, et ce qui relève de la sociologie beaucoup plus évoluée et plus dynamique, comme le sont les sociétés que l’on qualifiera plus tard de développées.

Par une décision pertinente, Bennabi finira par réserver le qualificatif de civilisées aux seules sociétés se trouvant dans un état dans lequel elles peuvent assurer à chacun de leurs individus toutes les conditions morales et matérielles…

Mais la catalyse de la civilisation n’est pas mentionnée dans cette définition.

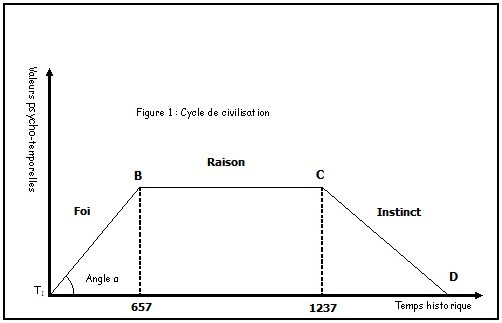

Si la civilisation se mesure qualitativement et quantitativement, ce qui la crée, sa cause première, — le moment T1 sur la figure 1—, est presque mystérieuse, imprévisible. Les circonstances de sa naissance sont comparables aux chances qu’ont les abeilles reines en gestation dans une ruche de finir effectivement reines d’un essaim. Même quand elles ont bénéficié des meilleures conditions possibles du côté interne, il reste que, du côté externe, elles peuvent être éliminées dès leur sortie de la cellule par une autre reine jalouse de ses prérogatives.

Il y a une lutte implacable pour la survie, entre les civilisations…

Ce qui allume les civilisations sont… des idées neuves ou rénovées, rechargées électriquement. Ces idées organisées en un système pratique, faciles à comprendre par la majorité, peuvent être des grandes religions ou des systèmes de croyances cohérents.

Ces idées ou systèmes n’agissent en réalité qu’une seule fois, juste le temps de mettre le moteur en marche, le temps d’un allumage, comme le starter d’une voiture. C’est dire qu’elles doivent bénéficier de circonstances historiques exceptionnelles qui les protègent de l’échec…

C’est ce moment T1 qui est le lieu crucial d’une civilisation.

Ces remarques s’appliquent à toutes les civilisations. Elles sont la règle. Ce qui différencie les civilisations par la suite, c’est l’intensité, la puissance plus ou moins forte du moteur, c’est par conséquent l’impulsion première donnée par le premier allumage, que Bennabi appelait l’angle alpha, et qui dépend de l’intensité de la foi, à la fois de l’authenticité de la religion et de l’adhésion des masses des adhérents à cette religion.

Comme une flèche qu’on lance dans l’histoire, la civilisation fera un parcours ascendant selon un angle alpha plus ou moins ouvert, puis un parcours horizontal soutenu avant de commencer son déclin et de retomber au ras du sol quelques siècles plus tard, ne laissant plus d’elle que le souvenir des archives et des ruines.

Dans le cas de la civilisation musulmane, ces archives sont si nombreuses, ses ruines sont si nombreuses qu’elles deviennent encombrantes même pour les musulmans qui n’arrivent plus à séparer l’essentiel de l’accessoire. Les musulmans n’arrivent même plus à admettre qu’ils sont morts, qu’ils n’appartiennent plus à cette civilisation dont leur parlent les livres de leurs ancêtres.

La civilisation appartient à tous les hommes. Même les infidèles ou les païens peuvent être civilisés pendant que les musulmans en seraient exclus. Bennabi a pourtant consacré de belles pages à montrer l’excellence du modèle de la civilisation basée sur la foi coranique et la pratique prophétique.

Cette double nature de la civilisation, son universalité et son caractère mystérieux, confirme qu’elle est d’origine divine. Car Dieu dit dans le Coran : « …de telles journées (de gloire, de grandeur), Nous en faisons alterner entre les hommes… ». C’est donc par une décision d’un « Nous » de la majesté divine que surviennent les civilisations. Et « Dieu ne change rien à l’état d’un peuple à moins que celui-ci vienne à se réformer lui-même » (Coran, sourate XIII, verset 11). Le Coran tout en affirmant le primat de la décision divine, n’exclut jamais les causes secondes et affirme immédiatement la responsabilité des hommes.

Les musulmans ont besoin de cette virginité des esprits, de se débarrasser de leurs illusions et préjugés passéistes, de faire comme s’ils découvraient l’islam pour la première fois, comme cela fut le cas de leurs ancêtres, pour pouvoir initier un nouveau cycle de civilisation.

En d’autres termes, ils doivent apprendre à se débarrasser de cet instinct défensif qui les pousse toujours à se justifier par leur passé, apprendre à redécouvrir l’islam comme l’on découvert les païens Arabes, il y a quatorze siècles.

Bien sûr, cela n’implique pas que tout barbare soit destiné à la civilisation.

Nul ne sait a priori, d’où viendra finalement le salut de l’humanité.

Bennabi nous indique pourtant un critère, à travers sa désormais célèbre théorie des idées.

Dans la science sociologique ou dans les sciences exactes, les idées mortes cessent d’avoir cours, elles ne sont plus admises dans la circulation des idées humaines, sinon dans les collections archéologiques. Qui accorderait du crédit au savoir de Ptolémée ?

De même qui ajouterait du crédit au marxisme, après son cuisant échec en URSS ?

Les idées mortes perdent leur pouvoir mobilisateur.

Mais il existe aussi des idées mortelles, des idées poisons.

Enfin il existe des idées trahies qui se vengent terriblement sur les traitres et les ingrats.

Il y a une cohérence dans l’ordre d’apparition des civilisations. Que toute société nouvelle qui accède à la civilisation possède une part de barbarie ne signifie pas en effet qu’il règne une anarchie totale dans l’histoire. Les civilisations se suivent selon une règle bien établie, selon un plan divin dont le but ultime est de faire triompher le Vrai, qui en réalité n’a jamais cessé de triompher, puisque toutes les étapes étaient conçues en vue de le faire triompher… La civilisation est éternelle. Comme le sphinx, elle renaît sans cesse de ses cendres.

Il y a les plans des hommes et, en-dessus, il y a toujours le plan divin. Comme dans la mythologie grecque, les dieux et les hommes se côtoient en permanence, pour l’éternité.

Par conséquent les idées mortes sont mortes, parce qu’elles ont cessé de compter dans la vie des hommes. Elles sont dépassées une fois pour toutes. Ainsi seules les idées encore vraies, authentiques survivront. Tant qu’une idée conservera une part de vérité, elle sera prise en considération, jusqu’à sa disqualification définitive éventuelle. Idée proche de la théorie de Popper.

La Fonction de la Civilisation

La civilisation a pour fonction de rassurer, de donner la preuve de l’utilité pratique de sa croyance. On disait alors : l’islam, c’est la foi (le Ciel) et le monde, dîn wa dunya… comme Lénine définissant le communisme comme les soviets plus… l’électricité.

Les hommes produisent la civilisation et la civilisation produit des hommes jusqu’à ce que le cœur de cette synergie s’arrête de battre : la civilisation reflue, et la société s’atomise, les liens la cimentant se dissolvent.

On voit ainsi que c’est en l’homme que les changements doivent intervenir. L’homme tient à sa foi. Il doit savoir alors que tenir à quelque chose implique une certaine « jalousie » positive (ghayra) pour défendre, dans les actes, ce à quoi il tient. Défendre l’islam, ce n’est pas aller attaquer avec des guenilles des ennemis qui ne le sont pas, ou pire, qui sont beaucoup plus forts que nous. Il y a une différence entre l’audace et l’irresponsabilité de l’impréparation.

Dans le domaine sociologique, il faut revenir à des définitions pratiques du musulman véritable de façon à établir un lien nécessaire entre pratique religieuse et comportement social. Il faut que le musulman incorpore comme des critères de la foi, ses pratiques sociales, qu’il cesse de penser que garder sa maison propre est quelque chose de secondaire.

La société musulmane souffre de trop d’insuffisances que Bennabi a soulignées en fixant pour la première fois la définition de la culture, et en relevant dans ses séminaires les aberrations du comportement des musulmans, anomalies qu’il classait dans ce qu’il appelait la microsociologie.

Mais ce constat doit être éprouvé par chaque musulman concerné. Le malade qui se croit toujours en bonne santé n’ira pas voir le médecin, et ne prendra pas la prescription.

D’ailleurs aujourd’hui, ce sont les grandes puissances qui diagnostiquent nos maladies, définissent nos besoins et nous imposent la « politique » à suivre pour que nous jouions ‘’notre’’ rôle dans la mondialisation. Par exemple, on nous interdit l’accès à la technologie nucléaire, et on nous encourage à construire des hôtels de tourisme.

Psychologiquement le musulman est désemparé. Il assiste à trop d’injustices, mais il est incapable de voir qu’il en est la cause première.

Non-civilisé, il aspire à ressembler aux autres plutôt que travailler à s’extraire de sa condition, « à sortir de sa minorité dont il est lui-même responsable » comme disait Kant.

Esthétique :

Il ne voit pas l’importance du sens esthétique. Par paresse, il va même jusqu’à tenter de se justifier, en soutenant que ce ne sont que des aspects décoratifs, sans importance. Il ne voit pas ce faisant qu’il cause la désaffection des mosquées. Des imams ignares qui tiennent le haut du pavé, ce n’est pas ce qui ferait avancer les choses, pas plus que des croyants sales et négligents.

Technique et logique pragmatique :

En Algérie, nous n’essayons pas d’acquérir la maitrise de la technologie nucléaire, mais nous pouvons quand même essayer de devenir auto-suffisant en produits laitiers ; il s’agit là d’un produit primordial pour l’économie d’un pays. Il y a des priorités. Or après 60 ans d’indépendance, nous ne sommes pas capables de bien gérer un seul secteur de l’économie nationale. Nous sommes déficitaires en tout.

Nous avons le devoir d’acquérir l’esprit d’entreprise, de tenter de ravir quelques premières places dans les progrès techniques. Or pour l’instant, nous sommes loin d’être compétitifs en quelque domaine que ce soit.

Notre enseignement primaire est à la traine et nos universités pas brillantes. La corruption ronge les esprits et est manifeste dans nos institutions.

La renaissance consiste à opérer dans le concret une translation des enseignements de notre pensée, de notre foi. C’est par les actes que l’on atteste de l’authenticité de leur foi, que se « prouve », en tout cas pour la majorité des gens, la vérité d’une foi.

Si nous voyions une certaine ambigüité dans la définition de la civilisation par Bennabi, c’est parce qu’en fait, la civilisation est l’âme de l’authenticité projetée dans le réel, dans le vécu. Or notre âme n’est pas encore suffisamment musulmane pour imprégner efficacement la société. Il est normal que cette dernière nous renvoie notre propre image.

La civilisation n’est pas seulement une accumulation de moyens, même produits ou inventés ou conçus par nous. Ces produits ne sont des produits de civilisations que si nous y insufflons de notre âme, de notre aspiration à la grandeur. L’industrie pétrolière est un produit de la civilisation occidentale chez nous pour répondre aux besoins qui ne sont pas les nôtres en premier lieu.

Il n’y a que la civilisation qui compte. Les systèmes de pensée les plus parfaits ne valent et ne se mesurent que par le modèle de civilisation qu’ils fondent ou inspirent.

Vouloir sortir de l’état de minorité actuelle, c’est vouloir reprendre sa place au soleil, avoir un rôle reconnu dans la confection du monde en cours.

L’attitude de fascination devant la civilisation des autres stérilise. Elle ne peut générer que l’idée d’imitation, celle qu’a choisie le mouvement de renaissance (Nahda). On pensait qu’il suffisait d’imiter l’autre pour devenir son égal.

Angoisse et solitude du non-civilisé : constater son impuissance et tenter de préserver son honneur, malgré tout… sans savoir quoi ni comment faire.

L’attitude bénéfique est celle qui consiste à vouloir sortir de son état, à chercher en soi l’énergie nécessaire pour se lancer à l’assaut de la grandeur historique. C’est ce que dit le texte de Kant que nous citons ici.

Pour le moment, mettons la machine en marche. Ensuite, nous aurons le droit de penser à faire connaître l’islam aux autres. Convainquons-nous de l’islam par ce moyen. Commençons par donner à la politique quelque ambition sérieuse. La jeunesse n’a relevé aucun défi en 50 ans d’indépendance : elle ne s’est pas mesurée aux autres jeunesses du monde. Ou plutôt, avouons-le, elle ne se fait plus aucune illusion, comme condamnée à la minorité.

On fait exactement le contraire, l’inverse de ce que recommande le texte de Kant :

« Qu’est-ce que les Lumières ? La sortie de l’homme de sa minorité dont il est lui-même responsable. Minorité, c’est-à-dire incapacité de se servir de son entendement (pouvoir de penser) sans la direction d’autrui, minorité dont il est lui-même responsable (faute) puisque la cause en réside non dans un défaut de l’entendement mais dans un manque de décision » et de courage de s’en servir sans la direction d’autrui. Sapere aude ! (Ose penser) Ait le courage de te servir de ton entendement. Voilà la devise des Lumières.»

La politique, ou plutôt la boulitique, ne fait rien pour encourager les jeunes à l’audace. Bien au contraire ; On leur fait des promesses mensongères, on les complexe et on les entrave. Pire, on leur fait croire que la responsabilité revient aux « autres », le colonialisme, l’impérialisme, etc.

Mais Kant est moraliste. Les qualités que semble requérir Kant sont évidentes (audace, volonté, etc.). En réalité, c’est la civilisation qui crée d’instinct ces valeurs-là. Kant parle de choses a posteriori. Il est déjà dans la civilisation (les Lumières), et en la décrivant, il confond les effets et les causes. Bien sûr, il faut que ces valeurs préexistent ou fassent leurs apparitions de façon synthétique ou globale, chez un ou plusieurs individus qui vont les socialiser par la suite par inculcation.

C’est par une éducation reçue de son Seigneur, que le Prophète a acquis son caractère éminent, et c’est ce caractère éminent qui va agir et féconder les mentalités arabes autour de lui, pour les rendre aptes à entreprendre un cycle de civilisation, à oser.

Kant a raison de parler de la non-civilisation comme de l’état de minorité[1]. C’est ce que Bennabi appelle aussi selon les cas, la colonisabilité ou pré-civilisation ou encore la post-civilisation, les trois situations étant celles où la société a perdu (ou cherche) le contrôle d’elle-même. Cet état menace aujourd’hui les Occidentaux eux-mêmes. C’est un sentiment immense de découragement face à la puissance sans cesse croissante de l’Asie, qui ne laisse entrevoir rien d’autre que la reddition.

Avec Bennabi, et Kant ici, on est loin de l’homme du ressentiment, du communiste qui va toujours déceler chez les autres la responsabilité de tous les maux du monde.

Bennabi pointe le doigt vers lui-même.

L’audace elle-même est le fruit de la civilisation. C’est lorsque qu’un homme a déjà reçu l’empreinte de la civilisation qu’il relève la tête.

L’audace pas plus que le besoin ne sont pas créateurs. Les exemples sont nombreux dans l’Histoire où des peuples dans le besoin, y sont restés jusqu’à ce qu’une civilisation vienne leur apprendre comment se tirer d’affaire, devenir suffisants.

C’est l’islam qui a inculqué l’audace aux Arabes, aux premiers musulmans partis croiser le fer avec les plus grands de leurs temps.

La civilisation est le résultat d’une synergie entre des volontés individuelles exceptionnelles et une volonté sociale, communautaire parfois.

Quand elle s’allume, elle met le feu dans les cœurs et déclenche des énergies insoupçonnées. Les hommes deviennent capables de donner leur meilleur, et parviennent à communiquer leur flamme aux peuples environnants même à ceux qui n’adhèrent pas aux valeurs spirituelles qui furent à son origine. Ce fut le cas de l’islam, car le Prophète a été envoyé comme « une bonté pour tous les univers ».

Que faire alors ?, pour reprendre notre question du début.

Faire son devoir et garder à l’esprit que ce qui nous est demandé, ce n’est pas de faire de l’agitation, mais d’obéir à Dieu et au Prophète, d’imiter ce dernier autant que faire se peut, en sachant que toute une vie de dévotion ne suffirait pas à nous autoriser à penser que nous avons réussi.

Il n’est pas nécessaire d’effrayer la grande masse des musulmans qui est croyante et qui a la certitude que l’islam est vivant, efficace. On n’a pas besoin d’inviter les gens à défendre l’islam. Il se défend tout seul. Il faut, par contre, défendre les musulmans contre eux-mêmes, contre leurs excès, apprendre à vivre en musulmans sans susciter une ambiance de peur, en particulier dans cette phase de mondialisation où l’islam sera jugé par des milliards d’autres êtres humains.

Ruptures

Si l’islam historique veut reprendre parfaitement sa forme juvénile, son énergie première, il devra s’alléger de pas mal de charges qui pèsent sur ses épaules de vieillard, charges que sont les interprétations tant de fois démenties dans leur contenu mais qui ne cessent de se manifester sans cesse sous des formes changeantes.

Il doit notamment rompre définitivement avec les esprits de la Nahdha, du réformisme superficiel, du nationalisme, du salafisme, qui ont tous pour négativité de concevoir l’islam comme une entité appartenant à une communauté historique définie et qu’il faudrait défendre contre on ne sait quelle force malveillante. Les musulmans sont seuls responsables de ce qui leur arrive, les agressions externes ne pouvant être tout au plus que des facteurs aggravants.

Il s’agit là de réaction, or l’enseignement des prophètes est basé sur l’action, à aller aux hommes avec l’exemple, rien de plus.

De toute façon, nous n‘avons aucun moyen de battre militairement l’Occident. Nous sommes encore moins équipés de nos jours pour une perspective de conflit.

Notre salut viendra de notre authenticité. Revenir à une vérité liminaire : devenir dignes de l’islam dont nous nous réclamons.

Paradoxalement, nous devons admettre que la chute de l’« empire » musulman, a été une bonne chose pour nous. Dans notre faiblesse, nous nous sommes retrouvés face à face avec l’islam d’Abraham (AS), libérés du joug des tyrans prétendument musulmans qui nous ont menés à la ruine, et débarrassés de nos œillères. Nous pouvons voir sereinement le monde

A la suite de la phrase que nous avons mise en exergue au début de cet article, Bennabi écrit:

« Et tout d’abord, il faut recenser les problèmes selon leur nature (puissance, existence, orientation) pour savoir en connaissance de cause insérer la conscience musulmane dans le schéma mondial. »

Il ne s’agit donc pas de venir au monde l’épée dégainée, avec force et fracas, mais de chercher modestement à se rendre utile pour soulager l’humanité.

Cela peut être accompli par n’importe quel musulman. Il n’est pas nécessaire d’être au pouvoir politique pour agir en bien.

La renaissance (ce mot figure dans le titre d’un ouvrage de notre maître) implique une situation de mort antérieure. Pour Bennabi, cette notion est directement liée à celle de déclin de la civilisation, de post-civilisation.

Avant de chuter, une société tente de se soigner, d’identifier les causes de sa maladie, de se relever.

Elle résiste à son mal, mais c’est une résistance sans grand effet sinon en tant que témoignage pour les historiens. Comme un homme atteint par l’âge, il n’y a plus qu’à se résigner. On ne peut rien contre cette mort là, cette maladie là.

Un cycle de civilisation se ferme, un autre doit forcément voir le jour ailleurs, sous d ‘autres cieux, sous d’autres couleurs.

Il est intéressant toutefois de noter quelques remarques bennabiennes à caractère métaphysique.

Bennabi a préféré utiliser le vocable de société post-almohadienne pour désigner cette phase finale de la civilisation née à Médine.

On peut supposer qu’un autre repère comme celui de post-timouride serait tout aussi opérant.

Mais il y a des raisons qui expliquent le choix bennabien.

Certes l’impuissance était partout, elle frappait la société musulmane dans son ensemble. L’exemple des Almohades est le plus éloquent, celui qui convient le mieux, même si a priori pour le maghrébin Bennabi, il allait de soi. Les Almohades sont la dernière dynastie andalou-maghrébine ayant maintenu efficacement l’unité politique de la région.

C’est dans cette terre qu’eut lieu la dernière tentative de colmater les brèches de la société musulmane menacée de déclin.

Pour Bennabi, l’échec de l’unitarisme politique (monolithisme ?) des Almohades a été le moment historique et psychologique où le musulman a décroché de la scène pour sombrer petit à petit dans l’humiliante condition de la colonisabilité, de la non-civilisation.

Cette critique de l’homme post-almohadien permet naturellement d’effectuer un retour sur le moment initial où le musulman vivait sa « modernité », c’est-à-dire de l’Etat Médinois jusqu’à l’époque almohade, avant de basculer dans son état actuel.

Mais il n’y a pas que ce moment-là.

Les Timourides donnent en effet un autre exemple que Bennabi va exploiter à l’appui d’une autre idée qui, quoiqu’accessoire en apparence, révèle une dimension métaphysique, un sens éminent de l’histoire en tant que lieu de réalisation de l’humanité.

Tamerlan, éponyme des timourides, a fait une apparition fulgurante dans la région de l’Asie mineure. Paradoxalement, sa principale fonction aura été de freiner l’avancée toute aussi fulgurante des Turcs Ottomans, principalement la horde conduite par Bayazid Yildrim, le vainqueur de la dernière Croisade en 1396, qu’il fait prisonnier en 1402. Ce qui, indirectement, reporte la prise de Constantinople de 50 ans, et jouera aussi sur la défaite de Soliman le Magnifique devant Vienne, en 1529.

Au lieu d’y voir un simple phénomène de concurrence politique, Bennabi y voit l’intervention de la Puissance divine, pour protéger une civilisation qui vient à peine d’éclore et l’empêcher de disparaître dans le berceau.

Homme de science, Bennabi ne pense pas en sectaire musulman.

Il voit dans l’histoire une œuvre divine cohérente et porteuse de leçons, même quand ces dernières apportent l’amertume aux musulmans.

Les Turcs bien que puissants, n’avaient pas grand chose à apporter à l’Occident, sinon la destruction d’une grande potentialité, l’écrasement d’un oisillon à peine sorti de sa coquille.

Or l’Histoire est pour l’alternance des civilisations.

« …de telles journées, nous en faisons alterner entre les hommes : c’est façon pour Dieu de reconnaître les croyants et de se donner parmi vous des martyrs…» (Coran, sourate III, verset 140). Dieu fait alterner les grandeurs entre les hommes, avec les souffrances et les exigences qu’elles impliquent.

Il fallait que toutes les possibilités se réalisent pour que l’humanité avance. Il fallait que la civilisation occidentale voie le jour pour qu’elle apporte sa contribution au façonnage du destin des hommes, à leur expérience en tant qu’humanité.

Dieu a protégé les occidentaux porteurs d’une promesse matérielle, contre des musulmans décadents, stériles, épuisés.

Mais en d’autres circonstances, Dieu va aussi protéger les musulmans, de la cruauté des occidentaux devenus grands en leur fournissant un exutoire : envoyer ces peuples européens débordant de vitalité, dépenser leur surplus d’énergie contre les Indiens d’Amérique, à défricher les terres du nouveau monde.

Cette idée me parait tout à fait juste et se vérifie largement aujourd’hui. Les musulmans usés par 6 siècles d’efforts, ne pouvaient pas mener la révolution industrielle, ni conduire les guerres sanglantes que les troupes de l’Occident chrétien ont menées en Amérique.

On doit se rappeler en effet que deux siècles auparavant, les Mongoles vainqueurs, agents du coup de grâce donné au califat de Bagdad (1256), n’avaient cependant pas pu imposer leur religion, — le bouddhisme —, dans la société, et ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Vainqueurs, les Mongoles n’avaient rien d’autre à proposer que leur force militaire. Ils se sont laissé convaincre par les penseurs et prédicateurs de l’islam. D’ennemis, ils sont devenus les soldats de la foi musulmane. En une journée, le roi et 80.000 hommes de ses troupes se sont convertis officiellement à l’islam.

Dans le cas de l’Occident, la civilisation y était à peine naissante, elle n’aurait pas pu dissuader les Turcs, beaucoup plus motivés. Seul un homme issu lui aussi de l’islam pouvait les empêcher d’accomplir cette œuvre annihilatrice. L’Occident a une dette envers Tamerlan.

Lorsque l’Occident devenu fort après la découverte de l’Amérique, s’est engagé dans la colonisation du nouveau monde, ses guerriers étaient si brutaux, si puissamment armés que les musulmans devenus entre temps encore plus faibles n’étaient désormais plus capables d’offrir une quelconque résistance.

La seule chance de salut de l’islam face à la menace occidentale qui s’abattait sur le monde, était que cette formidable énergie soit canalisée vers d’autres horizons.

Que seraient devenus l’islam, et les musulmans si toute cette puissante hargne qui a pris la route de l’Amérique s’était aussi dirigée vers nos pays ?

On peut facilement le deviner.

Les Algériens en savent quelque chose. La France arrivée en 1830, après avoir effectué tant de conquêtes par ailleurs, et après avoir subi l’effet ruinant de la Révolution française et des guerres napoléoniennes, la France, dis-je, avait encore la force de commettre les crimes que l’on connaît. Des millions d’algériens ont été ainsi sacrifiés pour que d’autres musulmans sur la terre soient protégés.

De même, les Indiens d’Amérique sont morts pour l‘islam, ils ont payé de leur vie pour qu’une chance de renaissance subsiste de ce côté du monde, car l’Histoire est conscience. Elle sait épargner les vies nécessaires à sa régénérescence, et elle sait que le moment viendra où les hommes, tous les hommes auront encore besoin de l’islam.

Il s’agit là de la ruse de Dieu, dans laquelle il se sert des motivations des hommes pour réaliser Ses plans.

D’une part, Dieu freine l’avance des musulmans dont Il connaît l’incapacité à se maintenir dans la civilisation, bien qu’ils soient porteurs de l’islam.

De l’autre, Il protège les musulmans, — contre un contrecoup trop violent qui les ferait disparaître—, en canalisant les Occidentaux vers un continent nouveau, jusque là gardé en réserve par la Providence.

Dieu, Maître de l’ensemble de la création et de tous les univers, est pour la civilisation universelle. Il ne veut pas accorder un empire éternel aux Arabes. Il veut une civilisation à laquelle participeraient tous les peuples, car c’est à tous les peuples, toute l’humanité, qu’Il a envoyé Son Prophète.

Notre perspective de la grenouille nous fait voir un panorama étroit de l’histoire et de son sens, alors que la vision de l’aigle, révèle la marche lente et sûre de l’humanité vers sa gloire dans la paix muhammadienne.

« Vous qui croyez, entrez en masse dans la paix,… » (Coran, sourate II, verset 208)

La supériorité de la promesse majeure est ainsi décrite dans le Coran (verset 94 de la sourate IV)

« Vous qui croyez, si vous vous lancez sur le chemin de Dieu, enquérez-vous avec soin. Ne dites pas à celui qui vous propose la paix : « Tu n’es pas un croyant », par convoitise d’un casuel de la vie d’ici-bas : il est en Dieu des butins considérables…».

On ne doit pas justifier l’agression en taxant l’adversaire d’incroyance, juste pour le délester de ses biens ou encore attenter à sa vie.

C’est à cette nécessité historique que nous devons répondre, en tout cas, que devra répondre une renaissance souhaitée.

La pensée bennabienne se calque encore une fois sur l’enseignement profond du Coran et du Prophète (SAW) qualifié par le Coran de « bonté pour les univers (rahmatan li-l-‘âlamîn) ». Dieu s’adresse à tous les hommes, pas question de favoriser un peuple sur un autre critère que celui de la foi, de ce à quoi on aspire.

Dieu répond de toute l’humanité, de toute Sa création. C’est pourquoi nous avons mis en exergue de cet article la pensée :

« Le musulman n’a pas besoin d’un Etat pour dominer ce monde, mais d’une conscience pour participer au drame de ce monde. »

C’est une réflexion hautement spirituelle ; celle d’un initié, d’un homme qui voit le monde dans sa transparence, et non pas dans ses jeux de miroirs aux alouettes.

Cette phrase résume à elle seule la doctrine politique de notre maître. Elle traduit aussi l’enseignement des grands maîtres spirituels de l’islam.

Dieu fera que la civilisation occidentale vieillissante, mais dotée d’une puissance militaire écrasante, sera dans l’incapacité de gêner l’apparition d’un modèle nouveau de civilisation, car le salut de l’humanité entière est en jeu.

Comme les musulmans au 14ème siècle, les USA n’ont plus rien d’autre à apporter au monde que leur puissance militaire hautement destructive.

En effet, en ce début de mondialisation massive, seule une culture humaine prenant en compte les intérêts de tous les peuples, de tous les hommes, pourrait contribuer au salut de l’humanité.

Omar BENAISSA

[1] Kant a également une vision dynamique de la civilisation. Ce sont les hommes qui construisent leur destin, dont ils sont responsables. Plutôt que de définir la civilisation comme le résultat d’une répression ou d’un refoulement, comme le font les freudiens, il la voit comme l’effet d’un effort constructif conscient, d’une imitation d’un modèle supérieur, d’une aspiration à un mieux-être. Les mots ont leur poids et leur signification. Avec de la répression, on n’obtient que de la barbarie.